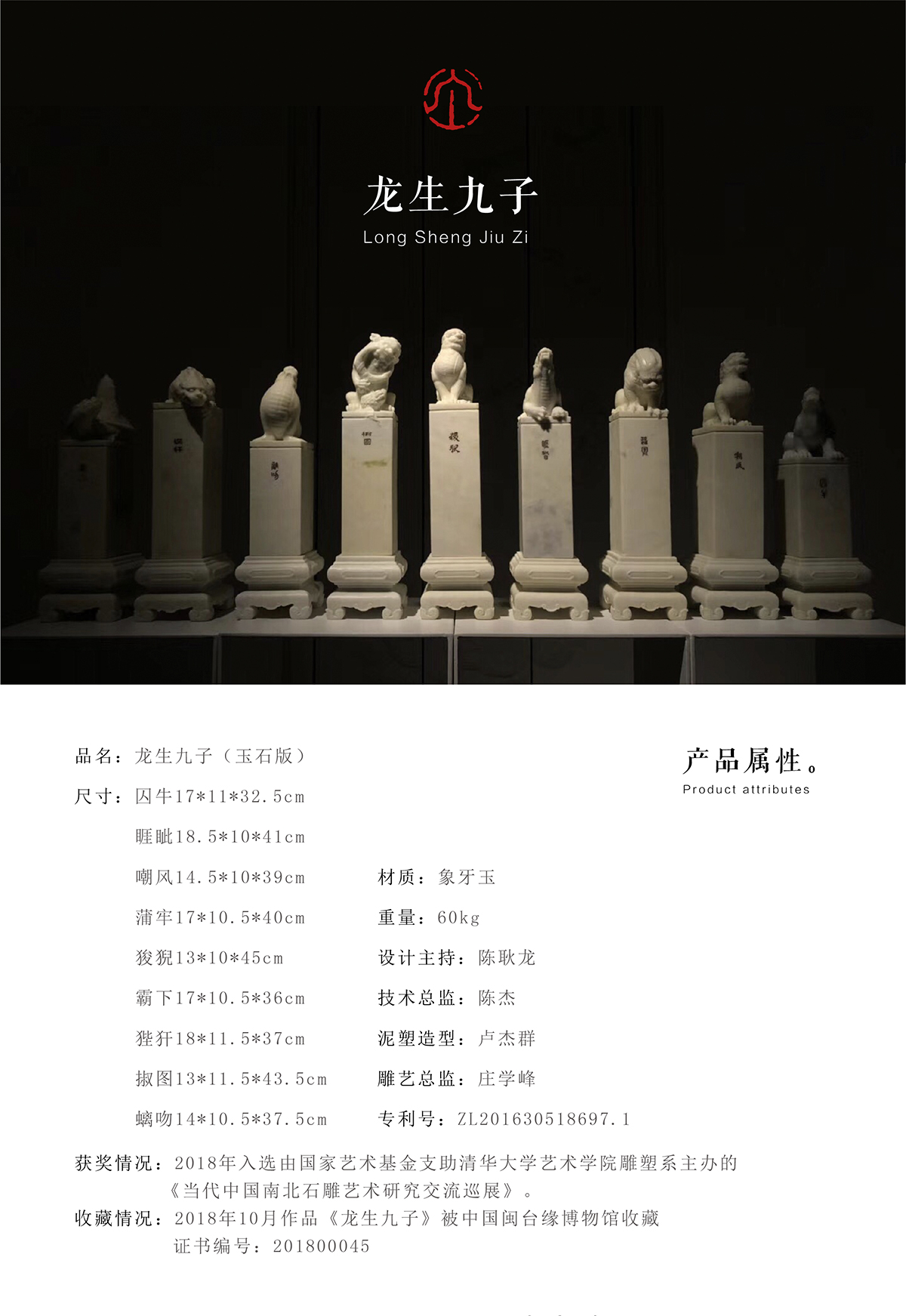

龙生九子象牙雕家居石摆件

专利号:ZL201630518697.1

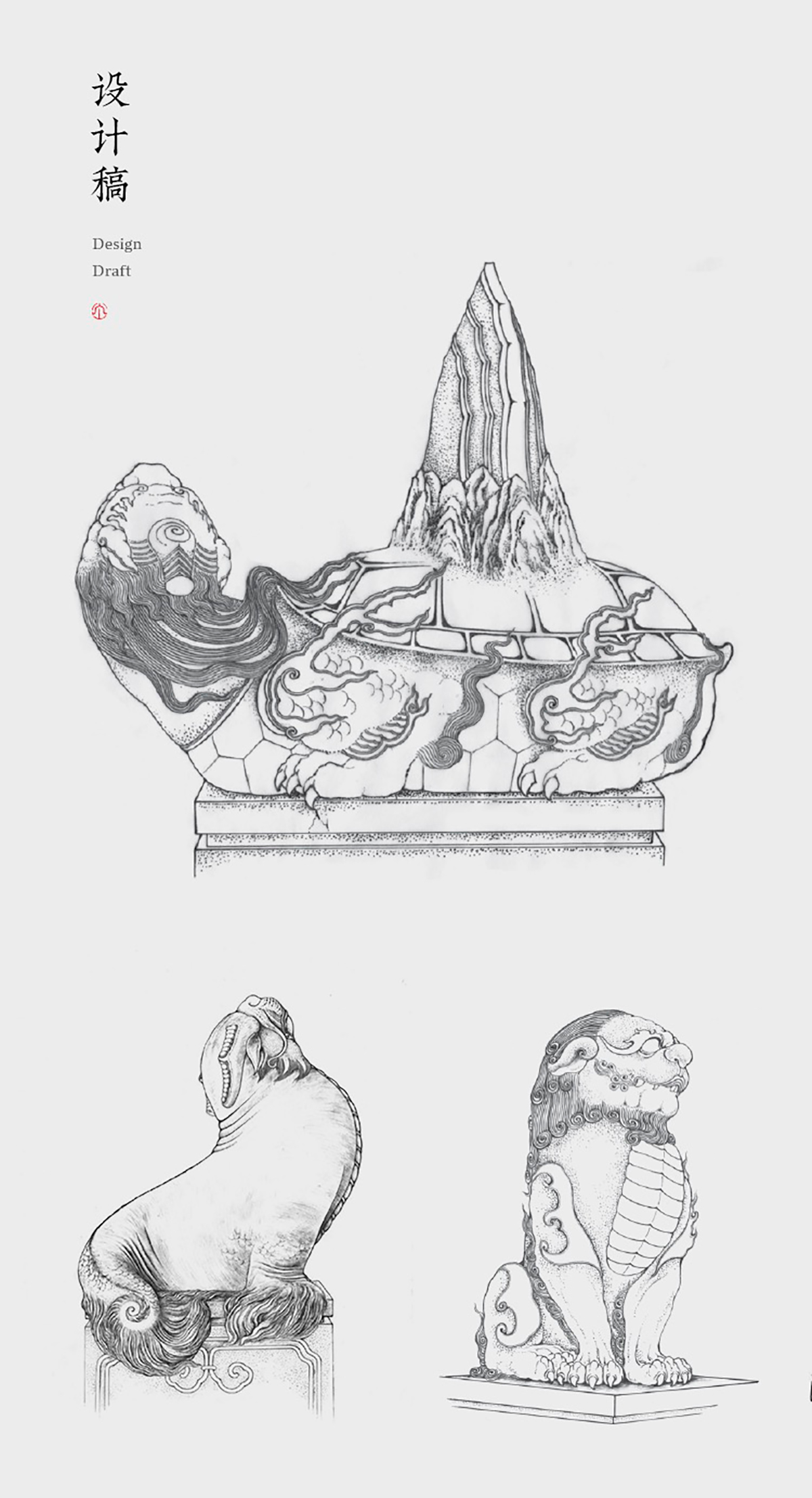

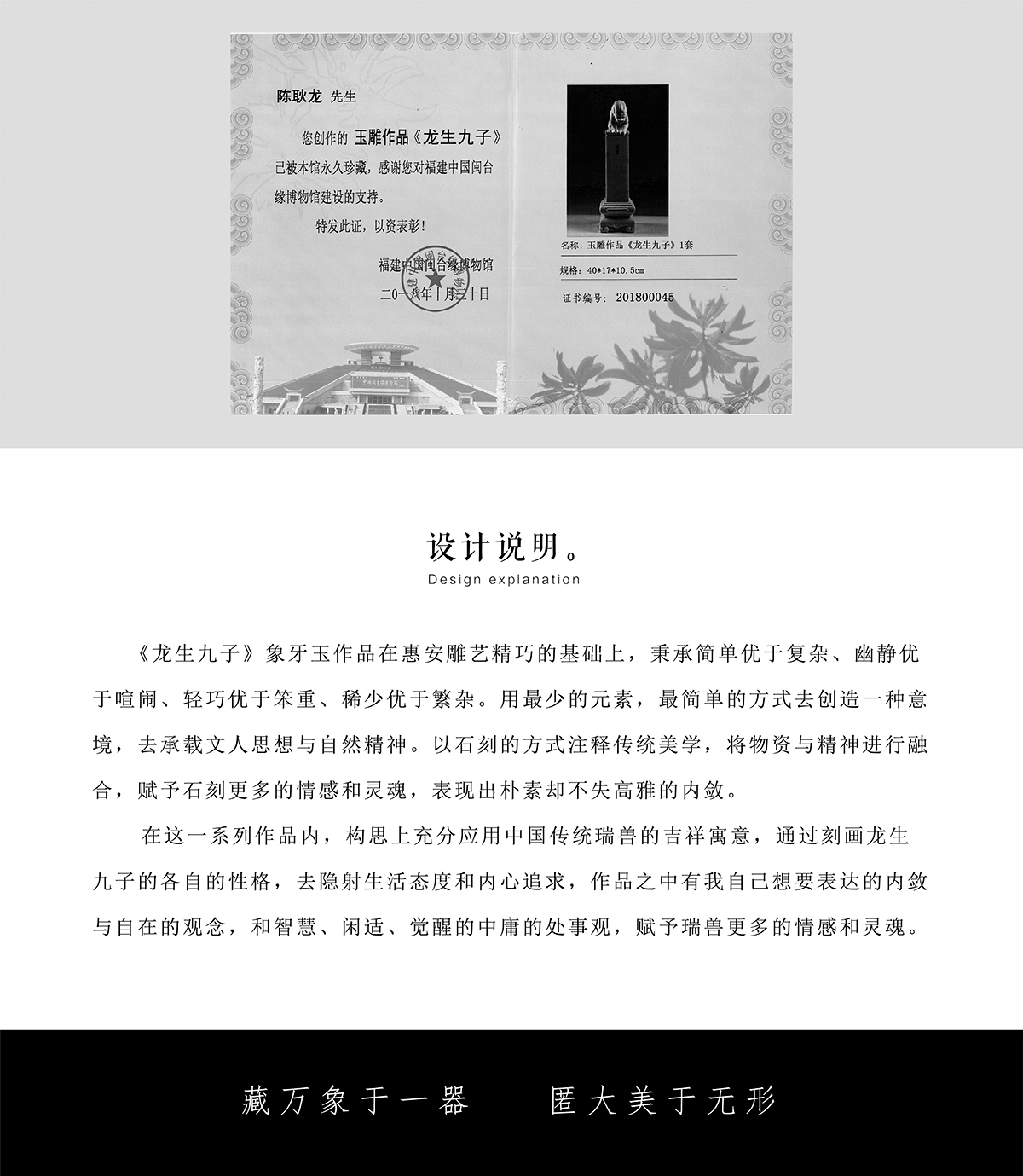

这组《龙生九子》青石作品是我们团队历时五年沉淀和积累的一个缩影。在吸收惠安南派古兽造型设计、雕刻技法和机理语言、空间陈设方式的基础上打破常规的一种全新尝试。既保留惠安传统雕艺的灵巧,又吸收北方古石刻的浑厚,也融入了当代细腻的玉雕技艺加以呈现。

龙在当下闽南语中发音为“灵”取通灵之义。作为一种崇拜现象,一种对不可思议的自然力的一种“理解”,它从远古时期古人就开始了它的“模糊集合”。 龙的模糊集合过程的起点在新石器时代,经过商、周至战国时期的长足发展,到秦汉时便基本成形了。这个“基本”有两个意思,一是说构成龙的框架、要素、样式,秦汉时都基本具备了;二是说龙是一个开放的、不断纳新的系统,它并不满足秦汉时的基本成形,之后的历朝历代,直到今天,还都在不断地加减、变衍和发展。比如“龙生九子”概念就是在明代开始的一个关于龙子的分支体系演变和形成。

在中国传统文化中,以九来表示极多,有至高无上地位,九是个虚数,也是贵数,所以用来描述龙子。龙有九子这个说法由来已久,但是究竟是哪九种动物一直没有说法,直到明朝才出现了各种说法。明代一些学人笔记,如陆容的《菽园杂记》、李东阳的《怀麓堂集》、李诩的《戒庵老人漫笔》、徐应秋的《玉芝堂谈芸》等,对诸位龙子的情况均有记载,但不统一。其中《诸神由来》一书说《升庵外集》记载龙之九子是:囚牛,龙子之首,常蹲立于琴头,喜音律,性温顺,善辨万物之音。霸下,形似龟好负重,即碑下龟;螭吻,形似兽,性好望,站屋脊,口润嗓粗而好吞,遂成殿脊两端的吞脊兽,取其灭火消灾;蒲牢,形似盘曲之龙,性好鸣、善预警,常作洪钟提梁的兽钮,助其鸣声远扬;椒图,似螺蚌,性好闭,立于门首;金猊,形似狮,好烟火,立于香炉;狴犴,形似虎好讼,狱门或官衙正堂两侧有其像;睚眦,嗜杀喜斗,刻镂于刀环、剑柄吞口。

受大明皇帝以及当时名士李东阳、杨慎的影响,“龙生九子”的故事便不胫而走,盛传一时。而且添枝加叶、愈传愈奇,如“龙性淫,无所不交,故种独多耳”(《五杂俎》卷九)。龙“遇牝必交,如得牛则生麟,得豕则生象,得马则生龙驹,得雉则结卵成蛟”,“不特九种已也”。我们现在阐述的是从建筑层面选取比较适合在当下“家”天下之概念的这组龙生九子。在中国古建筑的岔脊上,装饰瑞兽即庄严又美观,这些瑞兽排列有着严格的规定,按照建筑等级的高低而有吉祥兽数量的不同,其中最多的是故宫太和殿上的装饰(共有10 个),这在中国宫殿建筑史上是独一无二的,显示了至高无上的重要地位。在其它古建筑上一般最多使用九个走兽。这里有严格的等级界限,只有金銮宝殿( 太和殿) 才能十样齐全。中和殿、保和殿都是九个。其它殿上的小兽按级递减,天安门上也是九个瑞兽。